シルバーハウジング |

|

シルバーハウジングとは |

シルバーハウジングとは、高齢者向けにバリアフリー化され緊急通報装置や見守りセンサーなどがつき生活援助員(ライフサポートアドバイザー:LSA)から生活支援サービスを受けられる、ハード・ソフトの両面から高齢者の自立した生活を支える公的な賃貸住宅であり、国が高齢者の安全な暮らしや利便性に配慮した住まいを提供することを目的に始まった事業で、国土交通省と厚生労働省が管轄しています。

昭和62年からスタート |

「シルバーハウジング・プロジェクト」は、高齢化社会が迎えるさまざまな問題の解消を目的に、昭和62(1987)年に当時の建設省(現在の国土交通省)と厚生省(現在の厚生労働省)が取り組んだ「シルバーハウジング・プロジェクト」によってスタートし、現在も国土交通省と厚生労働省が管轄していますが実際に、シルバーハウジングを提供するのは地方公共団体や都市再生機構(UR)、住宅供給公社であり、2011年3月時点で「シルバーハウジング・プロジェクト」の管理団地は全国で約832団地、管理戸建ては23,000戸以上となっています。

シルバーハウジングには、国の「シルバーハウジング・プロジェクト」に基づいて運営している公営住宅のほかに、高齢者の生活環境に配慮がなされているシニア住宅、シニアハウス、シニアマンションなどがありますが、いずれも、賃貸住宅として提供されています。

また、平成8年(1996)年度には、制度が拡充され、障がい者世帯も対象に加えられました。

「シルバーハウジング・プロジェクト」の目的 |

国の調査では、65歳以上の高齢者の数は年々増加し、平成17(2005)年は2,576万人だったのが、2040年には約3,850万人に達するとされており、日本の人口の中で高齢者が占める割合は、2005年は約20%前後ですが、2040年には、約40%になると考えられています。

一方で高齢者の居住の場は約9割が在宅で、要介護の高齢者も約8割は在宅で生活していますので、高齢になっても自宅で生活するケースが多いですが、住宅内での高齢者の事故が増加しており、平成19(2007)年の厚生労働省と警察庁の調べによると、住宅に起因する高齢者の死亡事故発生件数は、死亡事故も多いですが、住宅内の事故が原因で入院するケースは死亡事故の約50倍も発生しています。

つまり、高齢者の多くが居住している住まいは「危険個所が非常に多い」となります。

このような背景をふまえて国では高齢者に安全な暮らしを提供するために「シルバーハウジング・プロジェクト」を立ち上げ、特に、バリアフリー化に関しては借家での対応が遅れていることから、国土交通省が補助金を出して、公共住宅のバリアフリー化に力を入れています。

さらに、高齢者の孤独死の問題解消や生活支援を行うこともシルバーハウジング・プロジェクト事業の目的のひとつになっています。

特徴 |

|

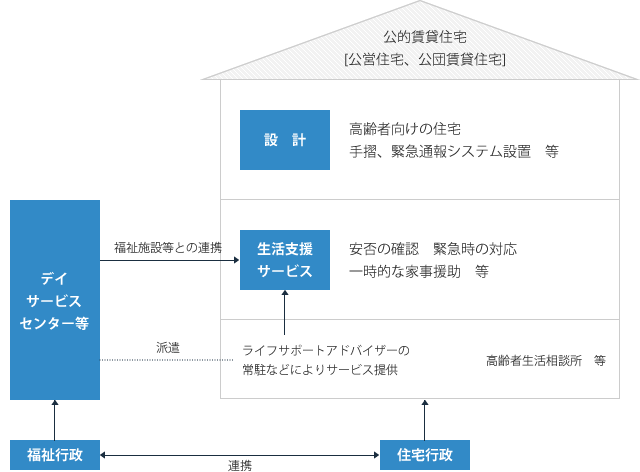

引用:一般財団法人 高齢者住宅財団

住宅の供給主体:地方自治体・都市再生機構・住宅供給公社

入居対象者:60歳以上(65歳以上)・高齢者世帯か障害者世帯・年収制限や貯蓄の条件などがある

住宅仕様:居室面積は30㎡前後~60㎡程度(単身向け、2人世帯向け)。

:手すり・段差解消など高度なバリアフリー化

:緊急通報システム、見守りセンサー等の高齢者の生活に配慮した設備を装備。

生活支援サービスの提供:生活援助員(ライフサポートアドバイザー:LSA)を配置。

:入居者に対する生活相談、安否確認、緊急時対応等のサービスを提供。

【高度なバリアフリー】とは

住居の中の2ヶ所以上に手すりが設置されていること、屋内の段差が解消されていること、通行可能な幅の廊下を設けることなどがあり、一般の賃貸住宅では、手すりが1ヶ所しかない物件がありますが、シルバーハウジングは、その数が多くなっているのが特徴です。

自立した高齢者用住宅 |

生活援助員(ライフサポートアドバイザー)が提供するのは生活支援サービスで、介護サービスは含まれませんので、身の回りのことは自分でできる自立した高齢者が入居対象者となります。

介護が必要になった場合、在宅介護サービスを利用しながら生活を継続することは可能ですが、自力で食事やトイレに行けるなど一人暮らしができることが必要条件になります。

入居のメリット |

・家賃の減免制度がある(公営住宅のみ)

・高齢を理由に契約や更新ができないということがない

・生活のリズムを変えることなく、今までと同じ暮らしができる

・高齢者に配慮したバリアフリー化された住居で生活しやすく安全である

・生活援助員に困りごとなどの相談や生活支援サービスを利用できる

・居室には見守りセンサーや緊急通報システムがあり、万が一の時も緊急対応をしてもらえる

・孤独死や孤立を避けられる

・契約更新料がかからない

入居のデメリット |

・空き部屋が慢性的に不足状態で、すぐに入居できる可能性は低い

・自立者向けなので終の住処になりにくく、介護度が重くなった場合は転居せざるを得ない場合がある

・介護施設ではないため、介護・医療のスタッフは常駐していない

・入居に年齢や年収、家族構成(子供や孫は入居できない)などの条件

シルバーハウジングの入居条件 |

<年齢>

・高齢者単身世帯(60歳以上・地域によっては65歳以上)

・高齢者夫婦世帯(夫婦のいずれか一方が60歳以上であれば可)

・高齢者(60歳以上)のみの世帯(子が60歳以上であれば親子同居も可能)

・障害者単身世帯又は障害者とその配偶者からなる世帯等

<収入>

・公営住宅の場合

自治体が設定した基準月収が一定以下であることが条件(一般の公営住宅に準ずる)

・都市再生機構(UR)運営の場合

供給主体が設定した基準月収(夫婦の場合は33万円以上、単身の場合は25万円以上)が一定以上ある

ことや貯蓄額が一定以上あることが条件

入居にかかる費用 |

<初期費用>

・敷金:概ね家賃の2~3ヶ月

・礼金:なし

<月額費用>

・家賃(利用者の年収などで決まりますが、月額1万円~10万円程度)

・公営住宅の場合:入居者の収入状況により、月額1~10万円程度の減免がある

・都市再生機構(UR)の場合:近隣の家賃相場と同等

・共益費、管理費

生活支援サービスの内容 |

・緊急時対応および関係機関との連絡

・安否の確認・生活指導や福祉に関する相談

・コミュニティーやサークル活動の案内、病院や介護相談窓口の案内

・一時的な家事支援、急病時の対応、など

シルバーハウジングとサービス付き高齢者向け住宅の違い |

シルバーハウジングと、近年、増加しているサービス付き高齢者向け住宅は、住宅の仕様や提供サービスなどの内容がよく似ていますが、違いは、公的運営か民間運営かという運営主体にあり、入居条件や家賃の減免制度にも違いがあります。

シルバーハウジングの現状 |

シルバーハウジングは、高齢になると生じることの多い住宅確保の不安要素を取り除いたもので、高いニーズがありますが、シルバーハウジングの特徴でもある家賃減免や生活支援サービス等の経費は公的な補助で賄われており、国や地方自治体の財政が厳しい中で、それを増やすことは難しいのが現状ですが、この問題を補っているのが民間運営で、近年、急増しているサービス付き高齢者向け住宅になります。

完全オフグリッド シルバーハウジング |

当社が、建設するシルバーハウジングは、完全オフグリッドになります。

① 蓄電池

② 太陽光発電

③ オール電化

各戸に上記①~③の設備を標準装備しますので、自然災害等による停電時+通常時の夜間でも蓄電池から電気が供給されますので日常生活に支障がでないシルバーハウジングになります。

「光熱費0円」シルバーハウジング |

当社のシルバーハウジングは、各戸ごとに屋根に設置する太陽光発電+太陽光パネル搭載カーポート(約5.0kw/各戸)+蓄電池+オール電化(給湯やコンロ)により入居者が使用する電力は十分に賄えます。

「電気代0円」シルバーハウジング |

当社のシルバーハウジングは、電気代は0円になります。

ペットと共生できる |

|

当社のシルバーハウジングは、ペットとの共生ができるので、周りを気にすることなくペットと共生できます。

1階は専用庭付き |

当社が建設をするシルバーハウジングの1階は、各戸ごとにペット用の専用庭を設置しますのでペットの運動不足に悩む必要はありません。

シルバーハウジングについて |

◆オーナーメリット◆

・借り入れが不要なので、金利などの余分な経費を支払う必要がない。

・契約期間中は、建物のメンテナンスや税金等の負担は当社なので自己負担がないので家計に優しい。

・最新鋭の環境対策とBCP対策を講じたシルバーハウジングのオーナーになれる。

・プランによっては、売電収益を得ることが可能。

当社では、直営シルバーハウジングを地方活性化を含め若い世帯の家賃負担軽減と所得向上による少子化対策の推進のために積極的に展開し、本事業に参入する創業者の増加を目指します。

シルバーハウジングについて |

公的な援助があり家賃を低く抑えているシルバーハウジングは人気があるのに増えておらず、慢性的に不足状態である一方で、民間運営のサービス付き高齢者向け住宅はどんどん新設されています。

これは、待機者が多い特別養護老人ホームは増えず有料老人ホームが増えていることと構図がまったく同じであり、少子化・高齢化が進行し国の財政が圧迫され、国の援助は、期待できないことを表していると言え、ここでも、日本特有の自己責任論がでてきます。

また、空き室が出たとしても、入居は抽選になることが多く、入居計画は立てづらいのが現状であり、入居を希望する場合は、日ごろから情報収集を行い、空き室が出た際は、すぐに応募できるよう準備をしておくことが重要になります。

しかし、高齢者世帯が地域社会のなかで自立した生活を快適に送れるように、住宅の安全や利便性を考慮した設計や設備を施すと同時に、福祉サービスなども受けやすく配慮した公的な賃貸集合住宅は、絶対的に必要な施設であることは間違いがないので、現在の地方自治体や国が行っている古くなった公営団地を改築し、各住宅に緊急通報システムを導入した住宅をあてるやり方では、今後、急激に増えていく需要に対し、何時まで経っても(永遠に)供給量が追い付くことはないので、当社では、シルバーハウジングの新築建設を初期0(ゼロ)で行える本事業を開始しましたが、本事業の提供地方自治体は、提携先の地方自治体のみになり、また、本事業は、公営ではなく、民間事業になりますので、ペットとの共生を可能にしています。