自己託送型太陽光発電 |

|

| 出典:資源エネルギー庁 |

自己託送制度とは |

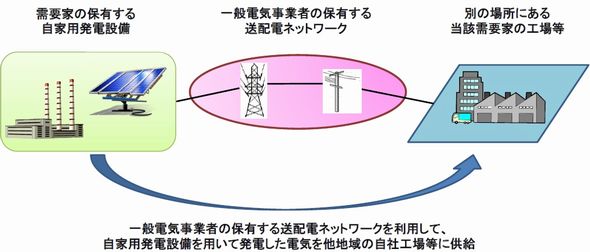

自己託送制度とは、太陽光発電設備で発電した電気を電力会社が運用している送電設備を利用して、自社施設や自社グループの施設に送電して自家消費できるようになる制度のことです。

この制度により、「自社敷地内には設置スペースがないから自家消費型太陽光発電が設置できない」「自社の場所が、重塩害地域や塩害地域で自家消費型太陽光発電の設置が厳しい」 というケースでも、遠隔地の発電所(太陽光発電)で創った電気を自社で使用することが可能になります。

自己託送は世界的な流れ |

環境保全に取り組むことは世界的な流れであることは間違いないことなので、この流れに乗り遅れずにしっかりと採り入れていくことが、今後も生き残っていける企業の最低限の条件です。

事実、世界的には、ESGやSDGsなどへの取り組みをしなければ取引をしてもらえない事例も出てきているので、太陽光発電による自家消費を採り入れないと、すでに導入している企業とイメージ的にも経済的にも格差が広がっていくばかりです。

太陽光発電による自家消費には、地球環境の保全に役立つことや環境問題に取り組んでいるというイメージアップ、光熱費の節約や経費削減、節税につながるなど多くのメリットがあることが、日本でも、ようやく認知されてきたので、利用を検討する企業は増え続けています。

自己託送制度の利用条件 |

① 売電目的の太陽光発電設備(電気事業用電気工作物)ではないこと。

② 太陽光発電設備と需要施設(電気を使う施設)が同一名義もしくはグループ会社であること。

つまり、売電目的の太陽光発電設備や発電元と送電先の関係性が、まったく無関係の企業だったりする場合は、自己託送制度は利用できません。

固定価格買取制度(FIT制度)と自己託送制度の違い |

① 固定価格買取制度(FIT制度・全量売電)は、太陽光発電を利用した売電を目的としているため、基本

的には、自社施設やグループ施設での自家消費に使用することはできません。

② 自己託送制度は、太陽光発電施設で発電した電気を自家消費することが可能ですが、使いきれなかっ

た余剰電力は、インバランス料金で精算されるので売電はできません。

自己託送制度のメリット |

① 環境面:企業イメージは消費者に数多ある競合の中から自社を選んでもらうために、重要な役割を果

たします。

特に、地球環境に貢献しているというクリーンなイメージは、これからの企業運営には欠か

せないものであり、それができていない企業は「時代遅れ」と思われるリスクが出てきてい

ますが、企業イメージのアップは即効性があるものでもなく、数字のように目に見えてすぐ

に結果が分かるというものではないので、「アンテナ」の低い経営陣が運営する企業は、こ

の「自家消費は当たり前」という流れに乗り遅れる可能性があります。

② 経済面:すぐに結果に表れるので企業の資金繰りに直結します。

■ 初期投資費用がかからない(当社の初期ゼロ事業の場合)

「太陽光発電の導入に躊躇する理由は、高額な初期費用であるケースが大半なので、その問題を取り除

いてしまえば導入を迷う理由がなくなり、自家消費が普及する」との考えにより、当社では、太陽光発

電設備の導入は、初期ゼロ事業を推奨しています。

また、「導入費用が不要」ということは、費用回収の試算も不要であり、しかも、初期ゼロ事業による

太陽光発電の導入であっても、ESG投資などの要件を満たすことができるので、企業価値の向上に寄与

します。

■ メンテナンス費用が不要(当社の初期ゼロ事業の場合)

太陽光発電パネルは、ホコリや汚れなどを取り除いて発電効率をキープすることや劣化状態を確認する

などメンテナンスが必要になりますが、当社の初期ゼロ事業で自己託送型太陽光発電設備を導入する場

合、設備の所有者は当社なので、導入する側(ユーザー)にはメンテナンス費用が一切かかりません。

■ 企業全体の二酸化炭素排出量を削減できる

自家消費型太陽光発電と自己託送制度を組み合わせることで企業全体またはグループ企業全体の二酸化

炭素排出量の削減が実現できるので、企業の二酸化炭素排出量を制限する温暖化対策推進法(温対法)

対策やSDGs、RE100といった環境経営にもつながり、地球環境の保全を目指す脱炭素社会の実現に貢

献することになります。

■ 企業全体の電気代削減につながる

固定価格買取制度(FIT制度)の開始により、再エネ賦課金が電気料金に含まれるようになったので、

電力会社から電気を買う購入者は、強制的に再エネ賦課金も支払うことになりますが、この再エネ賦課

金は、年々上昇しているため、それに伴って電気料金も高くなっていく傾向にあります。

自己託送制度を利用した自家消費型太陽光発電を導入すれば、買電量を減らすことができるので、確実

に再エネ賦課金を減らすことができ、かつ、自家消費ができる範囲は、遠方にある自社施設からグルー

プ設備まで幅広いため企業全体の規模が大きいほど経済的な恩恵も大きくなります。

■ 同じ地域への託送ならエネルギーの地産地消が可能に

自家消費型太陽光発電で作った電気を、自己託送制度を利用して同一地域の自社施設またはグループ企

業施設に送ることで「エネルギーの地産地消」が可能になります。

「エネルギーの地産地消」とは、ある地域で生産したエネルギーを、同一地域内で消費することを指し

ます。

■ グリーン調達への適応ニーズを満たせる

グリーン調達とは、環境保全に積極的に取り組んでいる企業から優先的に商品やサービスを調達するこ

とであり、国(環境省)も推進しています。

自己託送制度のデメリット |

自己託送制度を利用するには、発電者は太陽光発電量の計画値を作成し、電力広域的運営推進機関(OCCTO)へ提出することが必要になりますが、この計画値は、発電実績と誤差が生じないことが必須条件(計画値同時同量 / 電力の需要量と供給量を一致させること)となっています。

送配電事業者の送配電ネットワークを利用して自己託送を行う場合、契約時にあらかじめ決めておいた30分毎の送電量の計画値と実績値が一致しない場合、ペナルティとして「インバランス料金」を支払う必要があります。

当社では、新電力会社と協業することにより、新電力会社が保有する発電に関する高度な予測ノウハウと技術により、30分単位で太陽光発電の発電量を予測・発電計画を作成代行します。

初期投資0円モデル(第3者所有モデル) |

通常の自己託送第3者所有モデルは、発電事業者などが開発した太陽光発電所を電力需要家(ユーザー)が賃借し、発電した電力を自己託送する賃貸モデルであり、電力需要家が発電事業者と直接、長期間の電力購入契約を締結するコーポレートPPA(太陽光発電所の賃貸借契約を締結頂き、設定されたkWhあたりの賃料を固定価格でお支払いする契約)になります。

これに対して、当社の場合、長期間の電力購入契約が不要であり、電力需要家は、設備の使用料金を当社にお支払いいただく契約だけで、電力需要家は、太陽光発電所の設置に係る初期費用を負担することなく自己託送による再生可能エネルギーの直接利用が可能になります。

※ ここでの「初期投資」とは、本システム導入に関する施工関連・土地取得関連費用(工事代金、機器代金、設計技術費用、土地

代、造成費など)を指します。

※ 自己託送に必要な電力会社との契約に係る印紙代や電力広域的運営推進機関のシステム利用に係るクライアント証明書の取得費

用や年会費等、諸費用は実費が別途かかります。

※ 契約期間満了後の設備の取り扱いは、契約の内容により異なり、保有する場合には追加の費用が発生する場合もあります。

※ 契約には当社の審査があります。

自己託送型太陽光発電について |

自己託送制度は、遠隔地の太陽光発電設備で発電した電気を送配電事業者の送配電設備を介して、同一企業もしくはグループ企業の施設に送ることができる制度なので、この制度を活用することで、太陽光発電設備で作った電気を自家消費できる施設の幅を広げるだけでなく、自家消費型太陽光発電の設置が難しい塩害地域や自家消費型太陽光発電を設置できるスペースがない場合でも遠隔地の太陽光発電設備で発電した電気を送電することで自家消費することが可能になります。

また、自己託送制度は、電気料金削減の効果のみならず、企業全体の二酸化炭素排出量削減にも大きく寄与するので、温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)対策や、SDGsやRE100イニシアチブといった環境経営にもつながります。

世界的な気候変動やプラスチックゴミによる汚染など環境問題は世界的な課題であり、多くの国や企業が積極的に取り組んでおり、RE100やSDGsに意識的に取り組むことは企業として当たり前のことです。

企業としては、すでに国内外の競合に置いていかれる可能性があるというリスク面があるわけですから、自己消費型太陽光発電や自己託送型太陽光発を導入しないという選択肢はありません。

自己託送制度は「環境保全のために企業として当たり前のことに取り組んでいます」というアピールとして効果的であるとともに、電気料金削減という経済面でも、かなり優秀な効力を発揮しますので、「自己託送制度は、企業価値の面と経済面の両方で勝ち組になれる、非常に重要で有用な制度である」という認識だけではなく、自己託送型太陽光発電を導入するという行動を起こすことを真剣に考える時期に来ていると言えます。